قسم اللغة العربية

المزيد ...حول قسم اللغة العربية

تأسس قسم اللغة العربية منذ سنة 1965م مع تأسيس كلية المعلمين العليا بمدينة طرابلس، واستمر مع تغيير الاسم إلى كلية التربية سنة 1971م، ثم إلى مركز العلوم الإنسانية سنة 1986م، ثم إلى كلية اللغات سنة 1988م ثم إلى كلية الآداب سنة 1999م، ثم عاد إلى كلية اللغات سنة 2008م مع إعادة تفعيلها.يدرس طلاب الدراسات العليا تحت نظام الفصل المفتوح لفصلين دراسيين "الخريف والربيع" سنويا.

حقائق حول قسم اللغة العربية

نفتخر بما نقدمه للمجتمع والعالم

11

المنشورات العلمية

42

هيئة التدريس

124

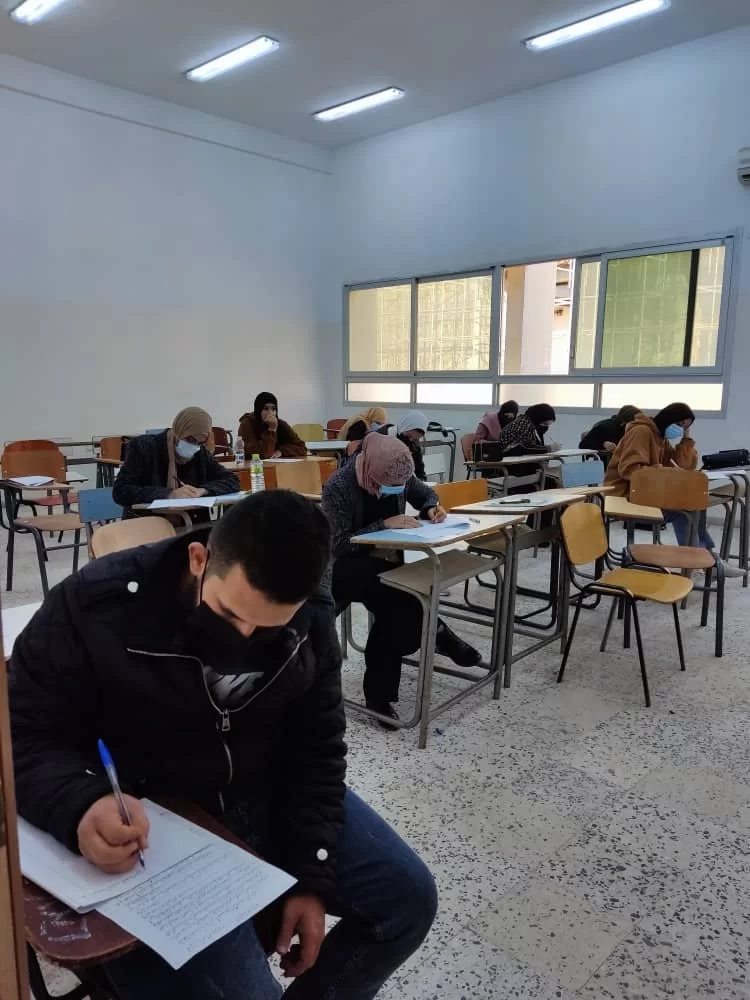

الطلبة

0

الخريجون

أخبار قسم اللغة العربية

2022-03-17

1437

0

2022-03-12

882

0

2022-03-17

1437

0

2022-03-12

882

0

من يعمل بـقسم اللغة العربية

يوجد بـقسم اللغة العربية أكثر من 42 عضو هيئة تدريس

أ.د. محمود فتح الله أحمد الصغير

محمود الصغير هو احد اعضاء هيئة التدريس بقسم اللغة العربية بكلية اللغات. يعمل السيد محمود الصغير بجامعة طرابلس كـأستاذ منذ 2014-09-02 وله العديد من المنشورات العلمية في مجال تخصصه